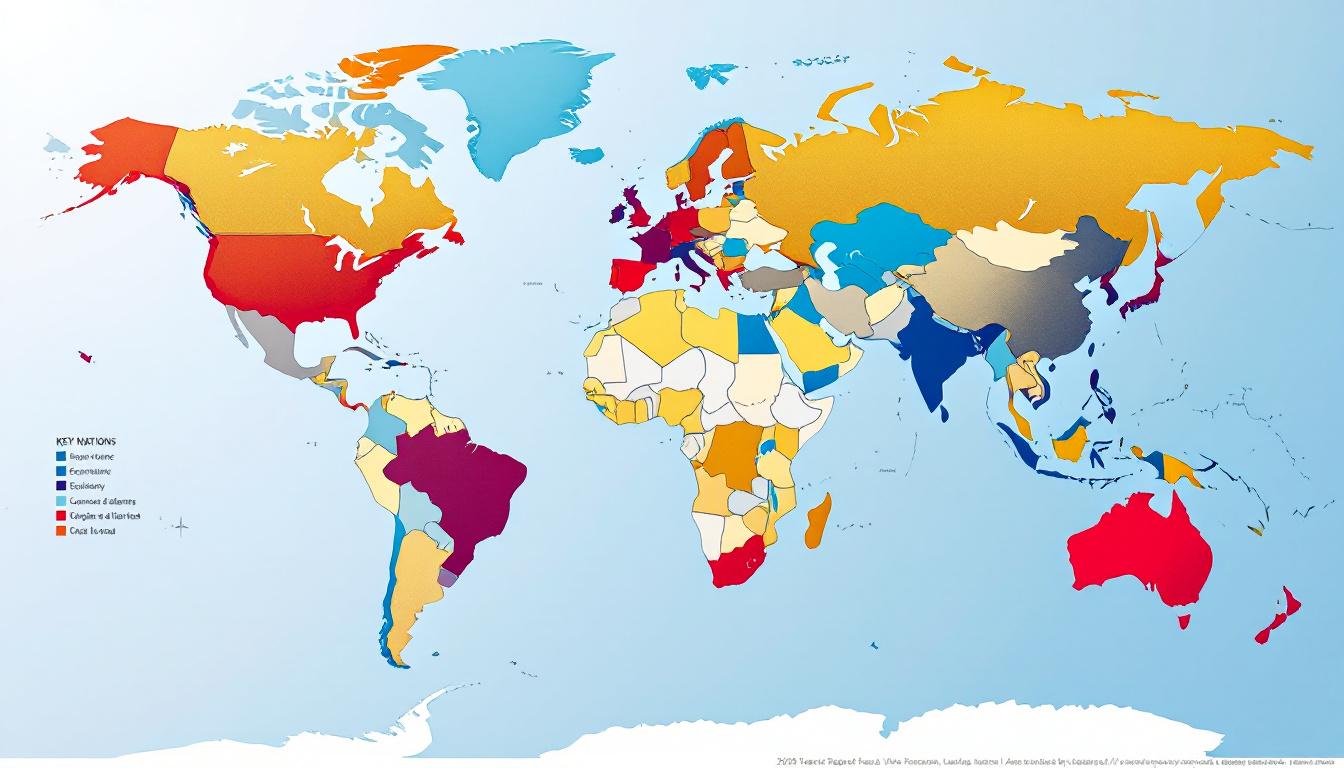

La puissance est un concept central en géopolitique, particulièrement pour les étudiants en HGGSP (Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques). Elle façonne notre compréhension des relations internationales et des équilibres politiques mondiaux. Comprendre la puissance, c’est comprendre comment les États et les acteurs non étatiques naviguent dans un réseau complexe de rapports de force, définissant ainsi leur capacité à influer sur le monde. Cet article vise à explorer la définition de la puissance en HGGSP et ses implications à travers divers exemples concrets, historiques et contemporains.

Définitions et enjeux de la puissance en HGGSP

La définition de la puissance se divise en plusieurs dimensions, principalement le hard power et le soft power. Le hard power se traduit par l’usage de la force militaire et économique pour influencer les décisions d’autres États. Par exemple, la campagne militaire des États-Unis en Irak illustre leur capacité à utiliser leur puissance militaire pour atteindre leurs objectifs géopolitiques, malgré des critiques sur la scène internationale. Cette démonstration de force s’appuie sur une infrastructure militaire étendue et une économie robuste, éléments essentiels pour maintenir une position hégémonique.

En contrepartie, le soft power repose sur l’attrait culturel, l’influence diplomatique et les valeurs partagées pour renforcer l’influence d’une nation sans recours à la force. La France, par exemple, a su utiliser sa langue et son patrimoine historique pour accroître son influence mondiale, soutenue par des institutions comme l’Alliance française qui promeut la francophonie. Ainsi, le soft power devient un atout stratégique pour des nations cherchant à consolider leur présence internationale sans confrontation directe.

Enfin, le smart power combine efficacement ces deux formes de puissance, utilisant à la fois les atouts militaires et culturels pour optimiser l’influence. La Chine illustre cette approche à travers son projet des Nouvelles routes de la soie, combinant investissement économique massif et diplomatie culturelle pour étendre son influence géopolitique tout en tissant des alliances stratégiques. Ce projet met en lumière l’aptitude de la Chine à utiliser intelligemment à la fois le hard et le soft power pour renforcer sa position sur la scène mondiale.

Les étudiants en HGGSP doivent donc être attentifs à ces dynamiques, car la puissance ne se manifeste pas uniquement par la force brute. Elle réside également dans la capacité à séduire, convaincre et coopter les autres acteurs internationaux. Par conséquent, les futurs analystes doivent envisager la puissance dans toute sa complexité, intégrant des aspects militaires, économiques, culturels et diplomatiques pour une compréhension holistique des relations internationales.

L’application pratique du concept de puissance

Pour illustrer ces concepts, prenons le cas de l’Union européenne, qui s’efforce d’être un acteur majeur en matière de politique mondiale. En dépit de ses limitations militaires en comparaison avec des États comme les États-Unis ou la Chine, l’UE exerce un soft power considérable par sa promotion des droits de l’homme, son modèle économique de marché libre et son engagement en faveur du multilatéralisme. Elle renforce ainsi sa position sur la scène internationale non par la force, mais par la persuasion et la coopération.

De plus, l’évolution du monde numérique a permis à des puissances émergentes de jouer un rôle significatif dans le paysage global. Par exemple, l’essor des entreprises technologiques comme Google et Facebook indique comment des acteurs non étatiques peuvent acquérir une influence mondiale, surpassant parfois celle des États traditionnels. Leur capacité à contrôler l’information et à accéder à d’immenses bases de données utilisateurs leur confère un pouvoir que les structures politiques conventionnelles doivent désormais intégrer dans leurs considérations stratégiques.

Les puissances historiques et leur impact

Pour comprendre comment le concept de puissance s’est déployé historiquement, il est instructif d’examiner quelques exemples emblématiques. L’Empire romain, par exemple, a représenté une des formes les plus efficaces de hard power, non seulement par sa puissance militaire, mais également par sa capacité à intégrer et administrer des territoires vastes et diversifiés. L’efficacité de ses infrastructures, comme les voies romaines, a permis une intégration économique et culturelle de grande envergure, laissant un héritage durable qui s’étend bien au-delà de sa chute.

L’Empire britannique du XIXe siècle est un autre exemple marquant. À son apogée, il a su exploiter le hard power par sa domination navale, mais il est également devenu un maître du soft power à travers la diffusion de la langue anglaise et de ses institutions sociopolitiques. Ce double volet d’influence a permis au Royaume-Uni d’accroître son influence bien après la perte de ses colonies, illustrant comment le soft power peut prolonger l’hégémonie culturelle et économique.

D’autres exemples incluent l’Empire ottoman, qui a su combiner le hard power militaire et diplomatique avec des éléments de soft power en intégrant divers aspects culturels des territoires conquis, et la France, qui, sous Napoléon, a démontré l’influence qu’un État peut exercer par une brillante stratégie militaire et administrative. L’analyse de ces puissances historiques montre comment l’adaptation des formes de puissance aux réalités contemporaines est cruciale pour maintenir une influence durable.

De surcroît, les leçons tirées de ces puissances historiques se reflètent dans les pratiques géopolitiques contemporaines. Aujourd’hui, les États cherchent non seulement à renforcer leur puissance militaire, mais aussi à construire des réseaux de soft power par la culture, l’éducation et la diplomatie. En comprenant les erreurs et les succès des puissances passées, les décideurs actuels peuvent naviguer plus habilement dans un monde où la capacité à influencer est aussi importante que la force physique.

Réflexion sur l’hégémonie contemporaine

En regardant les dynamiques de puissance actuelles à travers le prisme de l’histoire, il devient évident que les nations doivent constamment adapter leurs stratégies pour rester pertinentes. Par exemple, les États-Unis ont maintenu leur influence grâce à un équilibre attentif entre innovations technologiques, puissance militaire et rayonnement culturel. Leur modèle de démocratie, associé à un système économique capitaliste efficace, a été largement exporté, influençant de nombreuses nations.

Depuis peu, la Chine représente un défi pour cette hégémonie occidentale. En misant sur une croissance économique rapide et une présence accrue dans les organisations internationales, la Chine a également investi massivement dans le développement de son soft power, que l’on observe à travers la prolifération des Instituts Confucius permettant l’apprentissage de la langue et de la culture chinoise dans le monde entier. Cette stratégie lui permet non seulement de rivaliser économiquement, mais aussi culturellement avec l’Occident.

Les nouvelles formes de puissance : acteurs non étatiques

L’ère moderne est marquée par l’émergence d’acteurs non étatiques qui jouent un rôle de plus en plus crucial dans le déploiement de la puissance mondiale. En particulier, les entreprises multinationales et la société civile mondiale redéfinissent les contours de l’influence et de la gouvernance internationale. Parmi ces acteurs, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) constituent de véritables puissances économiques et culturelles. Leur influence est si marquée qu’elles parviennent à s’immiscer dans les politiques nationales et internationales, façonnant des normes et des standards économiques et technologiques à l’échelle globale.

Le développement continu de la communication numérique a donné naissance à une nouvelle catégorie de puissance : celle de l’information et de la donnée. Les sociétés capables de collecter, analyser et exploiter massivement les données des utilisateurs se trouvent aujourd’hui au cœur des dynamiques de pouvoir modernes. Google, à travers son moteur de recherche, exerce une domination considérable en contrôlant l’accès à l’information mondiale, ce qui soulève des questions persistantes sur la confidentialité et le contrôle des données.

Parallèlement, les ONG et les mouvements de la société civile jouent un rôle de surveillance et d’influence. Leurs campagnes pour les droits de l’homme, le développement durable ou la santé publique influencent l’agenda politique global et les décisions des États. Leur capacité à mobiliser l’opinion publique internationale et à exercer une pression sur les gouvernements témoigne d’une nouvelle forme de puissance : le pouvoir de l’opinion citoyenne.

Face à cette diversification des acteurs de la puissance, les étudiants en HGGSP doivent penser l’influence dans une perspective plus large, englobant à la fois les États et les puissances économiques, numériques et sociales. Voici quelques aspects à considérer :

- Capacité à mobiliser l’opinion publique et à influencer les politiques nationales.

- Pouvoir économique et technologique, essentiel pour les entreprises mondiales.

- Influence culturelle par l’éducation et la diffusion de valeurs sociales.

Le langage comme instrument de pouvoir

Dans le domaine des relations internationales, le langage occupe une place prépondérante. En effet, la langue utilisée dans la diplomatie, le commerce et la culture peut être un levier de pouvoir considérable. L’anglais, en particulier, s’est imposé comme la langue de référence dans le monde des affaires et de la diplomatie. Cette dominance linguistique donne un avantage compétitif aux pays anglophones, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, leur permettant d’étendre leur influence culturelle et économique. De nombreux mécanismes institutionnels, tels que le Business English Certificate, encouragent l’apprentissage de l’anglais pour garantir une insertion professionnelle optimale à l’échelle mondiale.

Toutefois, d’autres langues conservent également une influence significative. Le français, par exemple, reste la langue officielle de plusieurs institutions internationales, affirmant ainsi la persistance de l’influence culturelle et diplomatique française dans certaines régions du monde. De même, le chinois, fort de l’essor économique impressionnant de la Chine, gagne du terrain en tant que langue stratégique, promue par de nombreuses initiatives visant à encourager son apprentissage au-delà des frontières chinoises.

Le pouvoir du langage s’étend également aux moyens médiatiques et à l’enseignement. Les capacités linguistiques d’une nation peuvent structurer son accès à des réseaux d’informations, influencer les perceptions culturelles globales et, in fine, renforcer son soft power. Avoir accès à l’information dans sa langue native ou pouvoir diffuser ses idées de manière large dans des langues internationales stratégiques est non seulement un avantage pratique, mais une véritable manifestation de puissance.

La langue comme vecteur d’intégration

Pour illustrer comment la langue peut créer des ponts entre les cultures, prenons l’exemple de l’Union européenne qui, malgré la diversité linguistique de ses membres, a adopté l’anglais et le français comme langues de travail. Cela facilite non seulement la communication institutionnelle mais encourage également les échanges culturels et économiques d’ordre permanent entre les États membres.

En parallèle, la langue peut aussi servir de barrière, segmentant des populations et empêchant une intégration harmonieuse. Ainsi, la maîtrise de plusieurs langues devient un atout formidable pour les nations qui souhaitent élargir leur influence et participer pleinement aux enjeux globaux du XXIe siècle. Dans ce contexte, les étudiants en HGGSP doivent reconnaître la valeur stratégique des compétences linguistiques dans la construction d’une carrière tournée vers l’international.

Analyse des puissances contemporaines : les États-Unis et la Chine

Dans l’arène géopolitique actuelle, deux empires se taillent la part du lion : les États-Unis et la Chine. Ces deux nations incarnent des modèles de puissance distincts mais complémentaires. Les États-Unis se sont établis historiquement comme une puissance dominatrice en s’appuyant sur une infrastructure militaire sans égale, un gouvernement ouvertement démocratique et un capitalisme triomphant. Ce modèle s’accompagne d’une projection de soft power imposante via Hollywood, les universités prestigieuses et une culture pop globale irrésistible.

Par opposition, la Chine propose un modèle autoritaire avec une économie socialement orientée et fortement contrôlée par l’État, qui a propulsé le pays sur le devant de la scène mondiale. Son ascension fulgurante repose sur une stratégie à long terme d’investissement dans les infrastructures nationales et internationales, alliée à une extension globale de ses capacités militaires. Les Nouvelles routes de la soie représentent une illustration parfaite de son ambition de devenir un pivot central dans le commerce international et la diplomatie globale.

Ces deux puissances, bien que différentes, partagent des similitudes dans leur approche stratégique :

- Investissement massif dans la technologie et l’innovation pour maintenir leur avantage compétitif.

- Capacité à tisser des alliances internationales solides pour renforcer leur position sur la scène mondiale.

- Utilisation de stratégies de soft power pour influencer les attitudes et les perceptions mondiales.

La rivalité entre ces deux géants se joue sur plusieurs fronts : commercial, militaire, technologique et diplomatique, chacun cherchant à affirmer sa vision du monde. Pour les étudiants et analystes, comprendre cette dynamique est essentiel pour anticiper les futures évolutions des relations internationales.

Les défis de leur leadership mondial

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine soulèvent de nombreux enjeux, y compris les préoccupations liée à la propriété intellectuelle et à la sécurité cybernétique. Chacune des deux nations cherche à dominer les innovations technologiques du futur, notamment dans des secteurs comme l’intelligence artificielle et la biotechnologie. Cela montre comment la puissance scientifique et technologique devient un levier stratégique pour affirmer sa domination. En effet, le développement technologique n’est pas seulement une question économique mais devient un enjeu de suprématie mondiale.

Les impacts sur la perception politique

L’analyse des différentes puissances montre à quel point la définition de la puissance en HGGSP peut influencer notre perception des enjeux géopolitiques actuels. Par exemple, les étudiants pourront remarquer que la perception de la puissance ne se résume pas à des forces militaires, mais elle englobe aussi des dimensions économiques, culturelles, et sociopolitiques. Les premiers traits de la puissance se montrent dans la capacité d’établir des régulations internationales qui façonnent les interactions entre les États et avec les grandes entreprises internationales.

Les déplacements de puissance soulèvent des questions essentielles pour le futur : les États-Unis réussiront-ils à maintenir leur position dominante alors que la Chine continue de progresser dans les classements internationaux ? L’implémentation de politiques transnationales par des organisations comme l’ONU ou l’UE sera-t-elle capable de maintenir un équilibre mondial dans un contexte de polarisation croissante ? Ces interrogations indiquent la nécessité pour les étudiants de développer une approche critique et réfléchie des relations internationales, ne se limitant pas à des modèles binaires de puissance.

- Les défis de la gouvernance mondiale face à la montée des acteurs non étatiques.

- L’importance des alliances politiques dans un contexte de rivalité entre grandes puissances.

- Le rôle des nouvelles technologies dans la transformation des équilibres de puissance mondiaux.

L’importance des think tanks et des institutions de recherche

Les think tanks et institutions de recherche jouent un rôle crucial dans la compréhension et l’analysedes dynamiques de puissance actuelles. Des groupes de réflexion tels que l’Institut Montaigne et l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) fournissent des études rigoureuses qui éclairent les politiques publiques et influencent l’opinion commune. En offrant des perspectives basées sur des données empiriques, ces institutions aident à naviguer dans le paysage complexe des relations internationales. Cela est particulièrement crucial dans le contexte où les liens entre les nations deviennent de plus en plus intriqués et multiformes.

Ces think tanks abordent des thèmes variés :

- Geostratégie : Évaluer les conflits et les alliances à travers le monde.

- Économie politique : Analyser l’impact des choix économiques sur la géopolitique.

- Culture et politique : Explorer le rôle des facteurs culturels dans le comportement diplomatique et les relations internationales.

En tant que lumières intellectuelles pour la société civile, ces groupes de pensée encouragent également la formulation de politiques sur des questions de long terme, les changements climatiques ou la redistribution équitable des ressources mondiales. Ainsi, pour les étudiants en HGGSP, la recherche dans ces domaines devient non seulement une méthode d’apprentissage, mais également une opportunité de s’impliquer directement dans le monde en dehors du cadre académique.

Les futurs défis de la recherche géopolitique

Avec l’addition de nouvelles formes de puissance, la recherche doit s’adapter afin d’offrir des outils pertinents pour anticiper les futurs changements et aider à la transformation de la gouvernance mondiale vers des pratiques plus inclusives et coopératives.

Les défis futurs en matière de puissance

Alors que le monde évolue, les conceptions traditionnelles de la puissance sont mises au défi par des enjeux émergents tels que le changement climatique, les crises migratoires et l’essor des nouvelles technologies. Pour y répondre, la puissance devra être réévaluée à travers une grille multilatérale, synergie d’alliance entre États et acteurs non étatiques pour promouvoir un développement durable et solidaire.

Les questions suivantes possèdent aujourd’hui une importance de taille :

- Comment les États peuvent-ils s’adapter pour répondre aux défis environnementaux et sociaux actuels ?

- La technologie peut-elle être un vecteur de puissance positive ou un moyen de domination ?

- Quel rôle le multilatéralisme pourrait-il jouer dans les nouveaux défis de la gouvernance mondiale ?

Pour les étudiants en HGGSP, ces défis sont des opportunités uniques pour contribuer au façonnement d’un avenir où la puissance ne se mesure pas uniquement en termes de force militaire ou économique, mais aussi par le succès des collaborations internationales qui favorisent la justice et l’équité mondiales.

Comment la puissance est-elle mesurée ?

La puissance peut être mesurée via des indicateurs économiques, militaires ou culturels, ainsi que par l’influence diplomatique.

Quels sont les exemples de soft power aujourd’hui ?

Le soft power s’exprime notamment à travers la culture, la langue, l’éducation et les échanges interpersonnels.

Quelle est l’importance du langage dans la diplomatie ?

Le langage est crucial car il façonne les relations internationales et permet de transmettre des idées et valeurs.

Quel rôle les think tanks jouent-ils dans les stratégies nationales ?

Les think tanks fournissent des analyses et recommandations qui influencent les politiques publiques et le débat public.

Comment les nouvelles technologies affectent-elles la puissance des États ?

Les nouvelles technologies peuvent renforcer la puissance d’un État en améliorant son influence économique et militaire, mais peuvent également créer des vulnérabilités.